资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,2026年海外市场新增装机规模有望达到GW级。

财联社1月2日讯,元旦期间,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”在海油工程青岛场地完成浮体总装,标志着全球首座水深超100米、离岸距离超100公里的“双百”海上风电项目建设取得重要进展。

目前全国多地正在积极布局深海风电示范项目,例如,2022年9月份上海推出了4.3GW+首批深远海海风示范项目;海南万宁漂浮式海上风电1GW试验项目一期工程正在进行可行性研究,该项示范项目一期200MW计划2025年底前建成并网,二期工程800MW计划2027年底前建成并网。

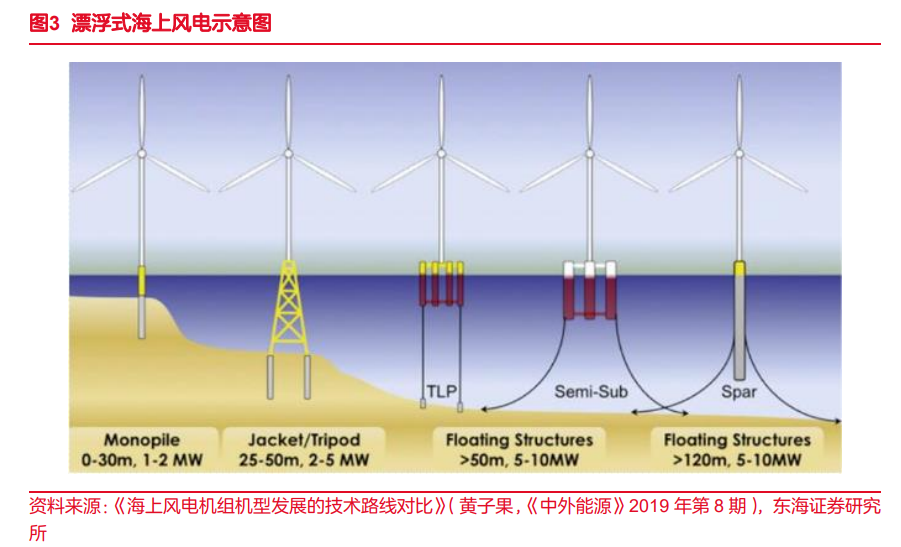

我国现有的海上风电主要采用固定式基础安装在浅海区域(小于30m水深),随着水深增加导致固定式风力机建造安装费用急剧增加,水深大于50-60米以后,漂浮式风机系统建造成本将大幅降低,因此,水深大于50米的海域一般采用漂浮式基础作为风机的支撑平台。

目前已有挪威Hywind demo项目、葡萄牙WindFloat项目、法国FLOATGEN项目、日本GOTO项目、日本Fukushima Forward项目成功并网发电,并有多个项目建设中。我国首个漂浮式风电机组“三峡引领号”由三峡集团投资建设,于2021年7月在广东阳江海域成功安装并实现并网。2021年12月10日,由中国海装牵头自主研制的“扶摇号”浮式风电机组浮体平台成功下线。

漂浮式风电具有以下几个优势:1、不再受限于水深,可以在任何海域安装海上风电机组;2、离岸65公里以上、水深50米以下在海上风电行业可算深远海区域,越靠近远海、深海,风越强且稳定;3、全球80%可开发海上风能都在水深超过60m的海域中;4、近海风电资源相对有限,且受限于海需求限制;5、可以与深海油气浮式平台形成技术和设备的转化联动,同时为深水油气行业提供能源。

东海证券研报指出,加大深远海海上风电开发力度已经成为趋势,从机组的建设成本、安装及运输的便捷度、未来应用场景考虑,漂浮式海上风电机组比固定式更加适用。目前的风电机组类型中,永磁直驱海上风电机组的发电机体积大,运输、装配、吊装较为困难,永磁半直驱同步风电机组发电机转速较高,体积、质量比永磁直驱型的小,有利于运输和吊装,更加契合漂浮式海上风电机组的发展需求。因此,永磁半直驱同步风电机组技术路线更适合目前我国海上风电行业的发展现状,有相关技术储备的公司有望受益。

平安证券指出,资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。参考全球风能协会的预测,到2026年海外市场漂浮式海上风电新增装机规模有望达到GW级。